まずは、「レジオネラ属菌」の増殖原因と「クーリングタワー(冷却塔)」の条件を組み合わせた「リスク」をご説明します。 |

| |

|

|

レジオネラ症患者が最も多く報告された季節は、「初夏(梅雨時)」。 日本の場合、暑くてじめじめと湿度が高い梅雨のシーズンが、レジオネラ症の発生に関与しているのではないかと考えられています。

一連の研究が進んでいる米国の場合。 1990年から2005年までに米国CDC (疾病管理・予防センター) に報告があった23,076人のレジオネラ症患者について分析した研究では、秋と夏に報告された患者数が多かったと言う事です。

秋(9-11月) が30%、夏(6-8月) が29%、冬が23% (12、1、2月)、春(3-5月) が18%。月別では、一番多かったのは「8月(11.2%)」 で、一番少なかったのは「2月(5.6%)」 と報告されています。

さて、同じ土壌(土の中)で生息する代表的な微生物と言えば「真菌」。いわゆる「カビ」です。日本の場合、空間中を浮遊するカビの量が最も多くなる時期は、「梅雨時」や「秋雨時」。ここまでは「レジオネラ属菌」も同じです。 やはり、微生物が空間中を浮遊するのに「温度」「湿度」が大きく関係してくるのは間違いないでしょう。

カビは「真冬」にはもちろん減少します。しかし「真夏も減少」するのです。それでは、どうしてレジオネラ感染症が最も多くなるのは「真夏である8月」なのでしょうか?

|

|

|

| |

実は原因の一つとして、私たちは、衛生管理の悪い冷却塔・クーリングタワー (オフィスビルの空調)が動き出す、またはフル稼働で動いていて、居住空間に撒き散らかされる「季節」だからだと考えています。 |

|

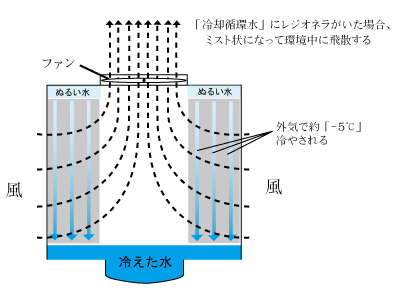

左図は、オフィスビルの空調用で屋上などに設置されている「開放型」

「直交流式」と呼ばれる、最も一般的なクーリングタワー(冷却塔)です。

冷却水を冷やすために強制的に外気(風)を取り込み、風が水と直接接触する事によって、水が冷やされます。(設定は一般的に「-5℃」)

「水」に外気である「風」が直接あたる事から、「開放型」と呼ばれて、その「風」が設備の横から入るので「直交流式」と呼ばれます。

強制的に風を取り込んで水を蒸発させるので、当然の事ながら上部のファンから、冷却水が霧状(エアロゾル)となり環境中に飛散されます。

この時、冷却水中にレジオネラ属菌が大量発生していた場合、エアロゾルと一緒に「大量放出」されます。そして、人間が呼吸をする事により人体の肺に入ると「感染」するとされています。

1976年にアメリカ合衆国ペンシルベニア州で米国在郷軍人会の大会が開かれた際、参加者と周辺住民21人が原因不明の肺炎にかかり、一般の抗生剤治療を施したにも関わらず34人が死亡した。 これにちなんで、「在郷軍人病」とも呼ばれています。

|

|

|

|

|

(左上) 冷却塔周辺気流解析 [3D]

([ESim] Environment Simulation Inc. より) |

クーリングタワー(冷却塔) 循環冷却水が巻き上げられる

|

【フル稼働中の内部の様子】 |

|

冷却塔の型や条件で変わりますが、一般的な計算式を用いて単純にご説明します。

仮に都心オフィスビル屋上に設置されている小さな100RT程度の冷却塔が1台あるとします。 冷却塔から冷却水が飛散する「 飛散量」は、 循環水の「0.1%」程度。冷却塔の循環水量の目安は、1時間あたり78トン程度。 これが仮に6時間稼働した場合、

78,000(リットル)×0.001(0.1%) ×6 (時間) = 「468リットル」

つまり、「468リットル」の冷却水が大気中・街中に飛散しています。それも、小さな100RT程度の冷却塔が、たった「1台」だけです。

当然、「250RT」「500RT」なんて大きさは当たり前の様に至る所にあり、それが数台、数十台と言うレベルで屋上に設備されていて大量の飛散水が街に降り注ぎます。 |

|

|

|

何かしらの原因で、冷却塔に「風」が上手く入らず、冷却水が適正温度まで落ち切らなければ、冷却塔のファンはターゲットの温度に到達する為に、一生懸命に「フル稼働」します。ファンがフル稼働する時間が長くなればなるほど、飛散水も増加します。 |

|

仮にこの冷却水中に「レジオネラ属菌」が大量に繁殖していた場合、どうでしょうか? 長時間に渡り、大量のレジオネラ菌が空調用給気・外気ダクト・窓からビル屋内・室内へ混入・そしてレジオネラ症に感染。また施設周辺で生活する人々にまで感染リスクが出て来るでしょう。 |

|

それでは、どうすればこの冷却塔内の「レジオネラ属菌」をなくせるのでしょうか? |

「主たる原因」から探っていきましょう。 |

| |

|

※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 ※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 |

|

まずは、「レジオネラ属菌」だけに限らず、「微生物」の増殖・大量発生を語る上で外せないのが、冷却塔・配管系・熱交換器内に生成される

「バイオフィルム(生物膜)」です。

|

|

基本的に「冷却塔」に注がれる水の種類としては、「水道水」「工業用水」、また 「井水(地下水)」等、エリア、業種、用途によって様々でしょう。まず、これらの水は、ある程度メイクアップ(処理)したとしても「全くの無菌」ではありません。

そして冷却塔はその水を冷やすために、空間中から風だけではなく「藻類(胞子)」や「微生物そのもの」も一緒に吸込んでしまいます。

(※微生物には「低~高温菌」と多種類あり、冷却塔も数多くのスペック(仕様)がありますが、ここでは最も一般的なケースでお話しいたします)

夏場、冷却水の温度は、「37℃」で入って冷却塔内に入り、塔内で「-5℃」冷やされ、「32℃」で再び冷凍機へ冷却に向かいます。

実は、この温度域、「微生物が増殖する最適な温度」と一致します。(36℃前後)

そこで、冷却水には病原菌等の微生物を殺菌する為に、塩素剤等の「殺菌剤」を添加する訳ですが、この殺菌剤の設定濃度が不足、殺菌剤の有効成分の不足、また、何らかの問題で殺菌剤が出ていなかった、効力が低下していた等の場合、「バイオフィルム(生物膜)」が生成されます。

|

| |

|

配管・冷却塔(クーリングタワー)内にバクテリアが付着する。

この時点で水中に殺菌成分が行き届いていれば、バクテリア(レジオネラ菌など)を殺菌できる。

「煙の段階で消す」とは、まさに、このタイミングです。 このタイミングであれば、「経費」も「労力」もそれほど必要としません。

|

|

バクテリアが EPS (細胞外多糖) を分泌しスライムとなり、やがて「保護膜」を形成する。

これを「バイオフィルム」(生物膜)」と呼び、「シスト化される」と言います。

一度、バイオフィルムでシスト化されると、どんなに優れた殺菌剤を使用しても、バイオフィルム内部にまでアタック出来ません。 従いまして、この後に慌てて塩素などを高い濃度で投与しても、バイオフィルム内部のバクテリアは生存し続けています。 |

|

バクテリアはさらにフィルム(膜)を厚くし 「 Colony 」 (コロニー) を形成する。

バクテリアは、水中の窒素化合物 (N) をエサにして、さらに増殖・巨大化を始めます。

(正確には、「窒素」「硫黄」「リン」等)

Colony (コロニー) とは、 複数種のバクテリア(レジオネラ属菌含む)が生息し、 内部でコミュニティーを形成していると考えられている、言わば「細菌の温床 (おんしょう)」です。 |

|

Colony (コロニー)内部が過密になると、やがて破裂し、バクテリアが一気に放出される。

まさにこの瞬間に、水中の殺菌剤成分濃度が不足(能力低下含む)していた場合、生きているレジオネラ菌などが放出される訳ですが、この環境下で培養されたバクテリアは塩素に対して「耐性」をすでに獲得している事が知られています。 これが繰り返し放出される言う訳です。

また、 シスト化されたまま(保護された)分離し、水中を浮遊するケースもあります。この場合、バイオフィルムで自身を守ったまま水中を浮遊するので殺菌成分は内部にまで届きません。

|

|

| |

|

鉱物系障害(スケール障害)もそうですが、生物系障害(バクテリア・藻類障害)はさらに生成スピードが早いです。水質や環境にもよりますが、実に「数日間の間」にバイオフィルムは出来上がってしまいます。 いかに「煙の段階で消すか」が鍵になります。 |

|

| |

前述、「殺菌剤の有効成分の不足」等と記述しましたが、これは一体どういう事なのか? 簡単にご説明いたします。 |

| |

| |

※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 ※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 |

|

| |

厚生労働省健康局生活衛生課 厚生労働省健康局生活衛生課

健衛発第95号 レジオネラ症防止対策より |

一般的に「塩素」と呼ばれる殺菌剤は、次亜塩素酸ナトリウムです。この「塩素」は化学変化により2種類に分類できます。それは、「結合塩素」と「遊離塩素」です。殺菌効力が強いのは、この遊離塩素の方で塩素が結合した場合、ほとんど殺菌効力は失います。

結合するのは、「硝酸態(窒素)」「亜硝酸態(窒素)」「アンモニア性(窒素)」などの窒素化合物 (N) 。また、仮にこの遊離塩素があったとしても、PHがアルカリ域の場合、殺菌効力は著しく低下してしまいます。

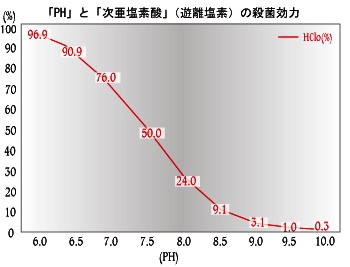

左図は、水質の「PH」と「殺菌効力」を示すデータですが、ご覧の様に、塩素剤で強い殺菌効力を持つ「遊離塩素」は、

「PH7.5」の水質環境の中では、その効力は半減。 (50%まで低下)

「PH8.0」なら26%(約1/4)まで低下。

冷却水は濃縮いたしますので、もちろんPHは「アルカリ」に向かいかます。皆様の冷却水もPHは「7.5~8.9」あたりで運用しているかと思われます。そして「窒素濃度」が高い水質であれば、より遊離塩素を出すために添加量を多くしなければなりません。

|

|

|

裏を返せば、「濃縮率が高すぎる(アルカリ)」「リン・窒素濃度が高い」水質は、「バクテリア・藻類」の障害が発生しやすいと言う事です。 |

|

殺菌剤として、次亜塩素酸ナトリウムを添加すると、「アンモニア」などの窒素化合物と結合し、クロラミンと言う成分になり、その殺菌効力が急激に低下します。次に、辛くも生き残った(クロラミンにならなかった)「遊離塩素」は冷却塔で濃縮された水が示すアルカリ性のPHで、その効力を十分に発揮しません。

それを補う為には、ジャブジャブと大量に添加しなければ、 「殺菌効力」を確保出来なくなります。こうなると、次は「設備の腐食」が心配になって来ます。薬剤注入装置から添加される、1種類で「スケール防止」「金属腐食防止」「殺菌剤」の役割をこなすとする「オール・イン・ワン・タイプ」の「複合処理剤」と言われる「有機化学水処理剤」がありますが、結局、これだけではあまり殺菌効果が上がらず(殺菌効力を維持できない)、別途、殺菌剤をバックアップ剤として入れざるを得ないのが現実です。

やはり、『ラボ(研究所)でのテスト結果』と『本番環境』では違います。 |

|

|

藻類に関して言えば、いくら有機物を除去しても、水中の「リン・窒素」の濃度が高い限り「水、及び空気中」の二酸化炭素、太陽光から次々に有機物が生成され、要するに「いたちごっこ」になります。

下記の数値は、学術的に発表されている「主な水生植物に対する栄養塩の要求量/供給量比」です。

|

|

|

|

O (酸素) |

80.5 |

89 |

1 |

H (水素) |

9.7 |

11 |

1 |

N (窒素) |

0.7 |

0.000023 |

30,000 |

P (リン) |

0.08 |

0.000001 |

80,000 |

水棲植物が育つには、「窒素:0.7%」・「リン:0.08%」の量が必要となる。

これに対して、単純な「水」であれば 「窒素:0.000023%」・「リン:0.000001%」の量しか与えられない。

つまり、単純な水であれば、水棲植物が育つには、「栄養が足りない」と言う事です。しかし、そこに自らの手で「有機リン・窒素化合物」が入った水処理剤を添加してしまうと、一気に「栄養過多」になり藻類は大量繁殖し、同時に有機物も大量生産されます。

:「藻類障害」「レジオネラ増殖リスク」をなくすには、栄養となる水中の「リン・窒素濃度を落とす」事です。 :「藻類障害」「レジオネラ増殖リスク」をなくすには、栄養となる水中の「リン・窒素濃度を落とす」事です。 |

| |

| |

| |

※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 ※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 |

|

微生物は増殖する条件として、細胞成分に「アミノ酸」や「たん白質」を生成しなければなりません。それには、「窒素」「硫黄」が必要となり、「核酸」を生成するには 「リン」を必要とします。ここでもまた「リン・窒素」が出てくるわけです。 |

| |

浮遊する「バイオフィルム」 |

天然界(無機)からこれらの「栄養成分」が自然現象として、クーリングタワー(冷却塔)に混入される。これは、もう仕方のない事です。しかし、冷却塔の水処理剤 (スケール防止・防錆剤) の基剤に人工的に精製された「有機リン・窒素化合物」が大量に使われていると、

レジオネラ菌を含むバクテリア側から見れば、同じく「栄養豊富で増殖に最適な環境」なのです。

レジオネラ菌などが大量に発生しやすくなる環境を自分自身で作り上げ、それに対して、今度は「塩素」等の 殺菌剤を大量に"ジャブジャブ"と添加して、バクテリアの増殖を抑えているのが実態です。

まさに砂糖入れて、塩入れて、また砂糖入れて。の繰り返しです。どうしてこんな、「アメ」と「ムチ」をシンクロ的に行わなければならないでしょうか?

あるクライアントが現在、使用している水処理剤会社の薬品を添加しても、レジオネラ菌が減少しないばかりか、ますます増えていって困っている。との事で弊社に相談が来ました。現場に行ってみると使われていたのは、有機リン系+窒素化合物系の液体水処理剤(スケール防止剤、防錆剤)と大量に置かれている固形殺菌剤。 |

有機リン+窒素系水処理剤 |

水道水でこの液体水処理剤「1%水溶液」を生成し、「全リン濃度」と「全窒素濃度」を計測した結果は、

「全リン:7.82mg/L」「全窒素:22.1mg/L」。

かなりの比率で「有機リン・窒素化合物」が占めています。これが大量に河川・海域に流れ出たら、たちまち「富栄養化」が発生し、自然界の生態系を崩すでしょう。もちろん超過排水した場合、「水質汚濁防止法」「下水道排水規制」「水質総量規制」違反になります。

当然、固形水処理剤でも「有機リン・窒素化合物」が多く使用されていれば、同じ現象が起きます。

|

|

| |

※「各態窒素」の存在は「有機リン」と同じく富栄養化(生態系破壊)の原因となります。 |

|

| |

◆「環境水中のレジオネラ属菌の生育環境調査と新しい分類方法の確立」(山梨大学・大学院・医学工学総合 平山けい子)

(河川水中のレジオネラ属菌の調査を行なった結果、リン酸イオンが検出されない地点では、レジオネラ属菌は測定されなかった。 河川水中のレジオネラ属菌生育を防ぐにはリン酸イオンの制御が効果的であることが考えられる…) |

|

|

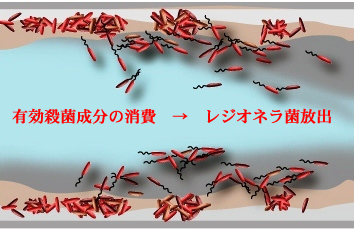

冷却塔内も有効殺菌成分がなくなると「富栄養化」します。これらは有機リン・窒素化合物を基剤とした「複合処理剤」を使用。 |

|

|

|

殺菌剤の有効成分がスライムにより消費 |

スライムで汚染された冷却水 |

|

|

藻類で穴が塞がる散水板 |

スライムと藻類が充填材に付着 |

|

充填材で増殖した大量のスライム・藻類 |

|

| |

金属腐食防止の目的で添加されていたはずの「有機リン・窒素化合物」系複合水処理剤が、冷却塔内で皮肉にも「富栄養化」を引き起こし

もはや 「バクテリア・藻類の温床」になっています。

こうなってしまうと、殺菌剤の効果も大きく低減し、さらに成長が加速され、レジオネラ菌を周辺にまき散らすだけの 「噴霧機」と化します。

まず、手が届く範囲の不要物は、物理的に除去して下さい。(人間による塔内清掃・高圧ジェット洗浄等) まず、手が届く範囲の不要物は、物理的に除去して下さい。(人間による塔内清掃・高圧ジェット洗浄等)

配管系内は化学的洗浄を用いるしかありませんが、少しずつ殺菌剤で行っていく方法が良いでしょう。

その際、これ以上の「栄養」を与えない事。 水を絶対に高濃縮させない事。 これは「鉄則」です。

「水中のリン・窒素濃度」を低下させる方法で最も簡単なのは、単純に水処理剤を「無リン・無窒素」に変更します。

栄養成分の供給を止め、殺菌剤で少しずつ除去して行きます。配管系内からの除去が終われば、殺菌剤の濃度設定も落とせます。 |

|

|

まずは、ご使用の水処理剤に「リン・窒素化合物」が使われているかどうか? を確認してみましょう。

|

|

供給業者からMSDSを入手していますか? MSDSに記載されている項目がほとんど「非開示」の場合、質問して下さい。 |

| |

Q.1 「有機リン(ゆうきリン)は入っていますか?」 |

|

Q.2 「窒素化合物(ちっそかごうぶつ)は入っていますか?」 |

Q.3 「非開示となっているのは、何故ですか?」 |

Q.4 会社として、入っていないと言う「証明書」を提出できますか? |

|

| |

「有機リン・窒素化合物」の総排出量も「増加傾向」にあり、カルファケミカルが本社を置く「横浜市」の行政も、これまでより厳しく「規制」する流れになって来ており、環境省・東京都も最新の研究結果を踏まえ順次、新基準を適用しています。 |

横浜市環境保全部規制指導課環境創造局: |

|

環境省: 第6次総量規制 |

|

環境省: 第7次総量規制 |

|

東京都環境局 |

|

Wikipedia (ウィキペディア) : |

COD (化学的酸素要求量) / BOD (生物化学的酸素要求量) / SS (浮遊物質) |

|

| |

水処理薬剤メーカーが 「リンがこれまでの1/3に!」 と強くPRする「有機リン系水処理剤」をこれまでの4倍~5倍の添加量で、大量に環境中に飛散、噴霧され、 そして平然と下水道に排水しております。 さぁ、何が変わったのか? 変わったのは「水処理剤の売り上げ」だけでしょう。 |

| |

※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 ※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 |

|

| |

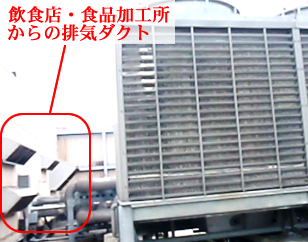

冷却塔に注がれる「補給水」や、設置されている「場所」「風向き」によっても「リン」や「窒素化合物 (アンモニア等)」「COD成分」が混入されてきます。それは、冷却塔が設置されている「ロケーション」「方向」が関与しているパターンも多いです。 |

| |

近い位置に飲食店・食品加工所からの排気ダクト

近い位置に飲食店・食品加工所からの排気ダクト |

スライムや藻の繁殖 スライムや藻の繁殖 |

例えば、左写真は某大型商業施設ですが、冷却塔のわずか1~2メートル範囲の場所には、「レストラン」や「パン」「菓子類」その他、食品を調理する場所からの「排気ダクト」があります。

冷却塔が稼働して入れば、当然、出てきた排気も一緒に吸い込んで冷却水に溶け込んで行きます。

これは、微生物の栄養となりスライム大量発生の原因となります。また、当然、「藻類」に対しても栄養分となり、これに日光が当たると、充填材をふさぐまでに成長が促進される時もあります。

殺菌剤によっては、有効殺菌成分がそれらの成分で消費され、肝心のレジオネラ属菌に対して有効な殺菌濃度が不足すると言う事態も頻繁に起こります。 |

| |

|

この場合、排気ダクトの位置・向きを少し変更するだけで影響はかなり違って来ます。 この場合、排気ダクトの位置・向きを少し変更するだけで影響はかなり違って来ます。 |

|

|

|

|

|

左図は山岳部から吹き下ろす強風と、その間に田畑が位置する冷却塔の典型例です。

「土・泥」成分はもちろん、農作物の化学肥料 (硫酸アンモニア、尿素、過リン酸石灰、塩化カリウム等 )、また 農薬成分(有機リン基剤) が強風に乗り、冷却塔に飛び込んできます。これは、もう立地条件的に仕方のない事です。

①「リン・窒素系」水処理剤を使用しない。

(無リン・無窒素水処理剤に変更する)

② 窒素を栄養成分にさせない様に他の成分に変える。

③ タワーの立地条件により水の濃縮設定値を変える。

④ 頻繁に冷却塔の物理的清掃を行う。

⑤ クーリングタワー底部に堆積物がたまるようなら、

サイドストリームでフィルター・セパレーター等

を設置する。

|

近い位置に田畑がある場合、風向きに

よっては土、肥料、農薬成分が混入する

|

大量の藻類繁殖 |

| |

|

|

|

|

交通量の多い都心に位置するビルでも同じです。

車の排気ガスに含まれる窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx) や工場、飲食店、食堂の排気ダクト、下水道、ゴミ等、人間の生活から排出され大気中に蔓延するリン・窒素成分を巻き込み循環水中のこれら濃度は上がります。

ヒートアイランドの影響も受け、外気温も上昇しやすく、下降しずらい。→ 冷却塔の稼働率も高く、時間も長い。

①「リン・窒素系」水処理剤を使用しない。

(無リン・無窒素水処理剤に変更する)

② 濃縮度設定を落とす。

③ 殺菌剤の設定値を少し上げる。

④ 頻繁に遊離塩素濃度を計測する。 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 ※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 |

|

| |

【洗浄殺菌剤効果を維持するための水処理】(厚生労働省より)

冷却水中のレジオネラ属菌の洗浄殺菌処理を効果的に持続させるために、水処理対策が必要である。殺菌剤の効果を持続させるための水処理対策としては、冷却水の濃縮管理とスケール、スライム、腐食等の防止策が必要となる。

冷却水濃縮管理(冷却水をブローする)

スケール防止のため冷却水を過度に濃縮させないようにする。水中に腐食性イオンが多い場合、過剰な濃縮は腐食の原因ともなる。一般に濃縮の限度は塩化物イオンもしくは電気伝導率を目安とするが、薬剤処理に際しては、処理条件に合った水質基準値(濃縮度)を採用する。 |

| |

|

| |

| (財団法人 省エネルギーセンター 改定2版「クーリングタワー」著:高田秋一・川原孝七)より |

高濃縮による補給水量の減少の程度は、「濃縮倍率5倍程度」までが著しく、それ以上は濃縮を上げても顕著は減少はない。一方、高濃縮倍数での運転は循環水の水質悪化を招き種々の障害を生じやすくするばかりでなく、添加した水処理剤の効果の持続性にも限度があるため、適度な濃縮倍数を選定する必要がある。 |

|

例えば、補給水の電気伝導度が200μS/cmだったとした場合、1,000μS/cmまでしか節水効果がほとんどない。と言う事です。

皆さま、よく勘違いされているのが、「可能な限り節水で経費削減!」と意気込んで、大量の有機薬剤を使用し2,000μS/cm(10倍濃縮)とか、3,000μS/cm(15倍濃縮)、それ以上に上昇させます。すると「鉱物成分 (カルシウム・シリカ等)」の濃度と同時にリン濃度・窒素濃度も上がります。 「PH」ももちろん上がります。レジオネラ属菌に対し「大量の栄養素」を与え続け、殺菌剤の有効成分は消費され、十分に効果が出ません。効果が出ないので、さらなる「大量の殺菌剤」を投入しなければなりません。

|

|

| |

節水効果は限界に来てるのに、「薬剤コスト」と「リスク」だけは上昇します。そして、水分だけ蒸発させて「超高濃縮」。やがてリン酸カルシウム・スライム・バイオフィルムが生成され、危険な混合薬品水と一緒に、レジオネラ菌が冷却塔から飛散・噴霧されます。

これは「効率」「経費」「設備」「健康」「環境」全てにとって「最悪の悪循環」のケースです。 |

|

: : |

|

冷却水は現実的な「濃縮倍率」で稼働するのが、メリット・デメリットの面で最もバランスが良いと言う事です。

絶対に「上げすぎ」(高濃縮させすぎ)てはいけません。 高濃縮させすぎは、「デメリット」ばかりです。 |

|

| |

| |

※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 ※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 |

|

| |

| |

|

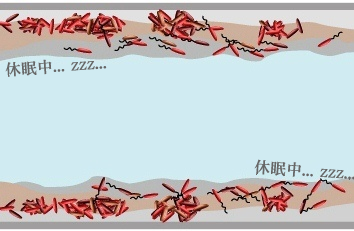

左図の様に、配管系、冷却塔内に「バイオフィルム」やバイオフィルムに鉱物が混合されて出来た「スケール(※1)」には、かつて大量に発生したレジオネラ属菌が「休眠状態」で生息しているケースも多くあります。

例えば、殺菌剤を自動的に添加する「薬剤注入装置」がエアロック(エアーが噛む)を起こし殺菌剤が全く添加されていなかった期間があった、また、添加する殺菌剤の「濃度設計」が不足していた等があげられます。

配管・設備内に「ぬめり」や「スライム」が生成されて、この粘性物が鉱物を抱きかかえて、やがて硬化し「スケール化 (※1)」して行くパターンです。

これが繰り返されると、配管内に「層」が出来上がって行きます。

慌てて殺菌剤を投入しても内部にまで届きませんし、冷却塔内だけの洗浄作業を行っても配管内の硬化した「層」は取り除けません。 |

| |

(※1):一般的な「スケール」ではなく、「スラッジ(泥)」の硬化物 |

| |

|

|

稼働循環中に「自然にスケールが剥がれた」、もしくは、「スケール除去剤」を使用した場合、内部で「休眠していたレジオネラ菌」が循環水中に放出されるケースがあります。

まさにこの瞬間に、水中の殺菌剤濃度が不足(能力低下含む)していた場合、休眠していたレジオネラ菌が放出されます。

「スケール除去剤」(防止剤ではない) を使用する際、逆にレジオネラ菌が多く検出されてしまうのは、こういったケースからです。

長年の「垢(あか)」を落とすと言う事は、この様な現象も起こりますので、日ごろのメンテナンスが最も重要と言う事です。(煙の段階で消す)

この環境下で生息されていたバクテリアは「塩素剤」に対してすでに「耐性」を獲得している事が知られています。 |

| |

|

|

しかし、慌てる必要はありません。この様な状況が発生する事が予想できる場合は、殺菌剤の濃度設定を少し高めにする等で解決できます。循環水中で確実に殺菌しなければなりませんので。 |

|

繰り返しますが、大切なのは、このミルフィーユ状の「スライム」→「混合スケール層」を作らせない、「日頃のメンテナンス(管理)」意識の高さです。 |

| |

| |

| |

※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 ※随時、アップデートして行きます。「お気に入り」 に追加して下さい。 |

|

| |

| 業種、施設によってそのレベルは違いますが、日常管理として計測器で何らかの水質の管理をされているかと思います。定期的に水質分析に出されるべきなのですが、施設によってはあまり関心がない方もいます。最低でも計測したいのが ① 電気伝導度 ② 遊離塩素 この2つです。 |

|

ここでは、「目視」としてチェックできる一つの「バロメーター」をお教えします。

それは、「泡」です。

殺菌剤を投入直後、左図の様に色が「茶色」で気泡が大きい「泡」が出て来た時は、配管経路内や冷却塔内にスライム、バクテリアが存在している、もしくは、していた。と言う一つの証明です。

これに同時に除去された「泥・土」等も混合すると水は茶色く濁り「ぷっくり」とした大きなあぶくになります。簡単に言うと「バクテリアの死骸」です。

「泡が出たから、もうバクテリアはいない」と言う訳ではなく、まだ出るかもしれません。「泡が出なくなってきたら、バクテリアとの攻防戦に対し優勢」と考えて下さい。

水が茶色く混濁して、この種の泡が多くなって来た場合、強制ブロー(排水)をかけて水を入れ替えてしまった方がいいでしょう。 出来れば塔内清掃をして、ブラシや高圧洗浄機で取れる「泥」や「土」は事前に取った方が良いでしょう。 |

|

左の写真の様に細かい「白色」の泡に「茶色」が混ざった泡は、「スライムと藻類」が混在していた、もしくは、している証明です。「ベージュ色」の場合もあります。

殺菌成分と生物系・植物系とで「一進一退」の攻防戦が繰り広げられています。

バクテリアを殺菌、藻類を除去する為に有効成分が消費されていますので、肝心のレジオネラ菌が循環水中に放出された時に殺菌効力が不足する可能性があります。

従って、この期間(治療期間)は、少し「殺菌剤の設定濃度を上げて」、小まめに強制ブローをいれ、水を頻繁に入れ替える(濃縮を上げない)管理が望ましいです。

これは、原因物質である 「スライムと藻類」がなくなれば、同じ様に泡も徐々になくなってきます。完全になくなれば、泡も完全になくなります。もちろん「スライムや藻類」の量が多ければ多いほど、「泡」の量も多くなります。

ひどい時は、冷却塔内全体が「泡だらけ」になり、水面が全く見えない状況になる時もあります。でも安心して下さい。泡は簡単に「消泡剤」で消すことが出来ます。 |

| |

|

|

「殺菌効力」と現象を「泡」で見抜く。 慣れてくればその泡から、何が原因で、どのくらい深刻なのか? 見抜ける様になります。 「殺菌効力」と現象を「泡」で見抜く。 慣れてくればその泡から、何が原因で、どのくらい深刻なのか? 見抜ける様になります。 |